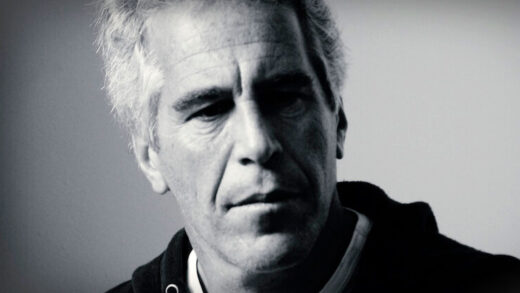

O episódio envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master — ainda que envolto em negativas oficiais, notas defensivas e versões conflitantes — escancara um problema muito mais profundo do que um nome ou uma instituição específica. Ele revela algo estrutural: os riscos inevitáveis de um Estado grande, centralizado e poderoso demais, onde decisões cruciais ficam concentradas nas mãos de poucos, e onde conflitos de interesse deixam de ser exceção para se tornarem um subproduto natural do sistema.

Do ponto de vista libertário, o debate não é sobre provar culpa individual, mas sobre compreender os incentivos criados pelo modelo estatal vigente. Em um ambiente onde autoridades acumulam poder político, jurídico e regulatório, a pergunta correta não é “será que alguém abusou?”, mas “por que o sistema permite — e até estimula — esse tipo de proximidade?”

O problema não é o homem. É o cargo.

No Brasil, ministros do Supremo Tribunal Federal não são apenas juízes. Tornaram-se atores políticos, árbitros institucionais, intérpretes finais da Constituição, reguladores indiretos da economia e, em muitos casos, protagonistas do noticiário. Quando uma única autoridade concentra tamanho poder decisório, ela passa a ser inevitavelmente cortejada por bancos, empresas, grupos de interesse e estruturas financeiras que dependem de decisões regulatórias ou judiciais.

Nesse contexto, notícias envolvendo contratos milionários, reuniões com dirigentes do Banco Central, telefonemas frequentes e conexões familiares com instituições privadas não surgem no vácuo. Elas são consequência direta de um sistema em que o Estado interfere demais, regula demais e decide demais.

O libertarianismo parte de um princípio simples: quanto maior o poder concentrado, maior o incentivo para capturá-lo.

Conluio não é um “desvio”. É um efeito colateral previsível.

Defensores do Estado inchado costumam tratar casos assim como “anomalias” ou “falhas pontuais”. Mas a história mostra exatamente o contrário. Onde há subsídios, regulações complexas, autorizações estatais, salvamentos financeiros e decisões discricionárias, haverá lobby, conluio e tráfico de influência — ainda que legalizado, sofisticado e revestido de formalidades institucionais.

O caso do Banco Master ilustra esse ponto. Instituições financeiras não buscam proximidade com o Estado por altruísmo. Elas o fazem porque o Estado define quem quebra, quem sobrevive, quem pode operar e sob quais condições. Em um ambiente assim, a relação entre poder político e grandes corporações deixa de ser exceção e passa a ser estratégia de sobrevivência.

O libertário não se surpreende com isso. Ele prevê.

Como isso seria diferente em um Estado mínimo?

Em um modelo de Estado mínimo, a lógica muda radicalmente. O governo não escolhe vencedores nem interfere seletivamente no mercado. Bancos que erram quebram. Empresas mal geridas arcam com seus prejuízos. Não há “autoridades supremas” capazes de alterar o destino de setores inteiros com uma canetada, um telefonema ou uma decisão monocrática.

Sem esse poder concentrado:

- Não há incentivo para lobby agressivo.

- Não há razão para conluio entre corporações e juízes.

- Não há “acesso privilegiado” que valha milhões.

Se o Estado não pode salvar, regular excessivamente ou favorecer, não há por que capturá-lo.

Comparação com o mundo real: por que o lobby existe onde o Estado é grande

Basta observar países e setores altamente regulados. Quanto maior a intervenção estatal, maior o lobby. Saúde, bancos, energia, telecomunicações e infraestrutura são exemplos clássicos. Já setores mais livres, descentralizados e competitivos tendem a ter menos conluio político, porque o sucesso depende do consumidor, não do governo.

O Brasil escolheu o caminho oposto. Criou um sistema onde decisões técnicas são politizadas, onde tribunais interferem em políticas públicas, onde agências reguladoras não são independentes de fato e onde o Judiciário se tornou um ator central do jogo de poder.

O resultado é previsível: promiscuidade institucional.

O conflito de interesses como sintoma, não como exceção

Mesmo que todas as versões oficiais sejam aceitas, o simples fato de que um ministro precise se explicar publicamente sobre contatos com o Banco Central e relações indiretas com um banco privado já demonstra o problema. Em um sistema saudável, esse tipo de situação nem deveria ser possível.

O libertarianismo não exige santos no poder. Ele parte do pressuposto oposto: seres humanos respondem a incentivos. Por isso, a solução não é confiar em virtudes pessoais, mas limitar estruturalmente o poder.

Estado grande exige homens perfeitos. Estado mínimo exige apenas regras claras.

Quanto mais centralizado o sistema, mais dependemos da integridade moral de indivíduos específicos. Isso é uma aposta ingênua. Já um Estado mínimo reduz drasticamente o impacto de falhas humanas, porque ninguém tem poder suficiente para distorcer todo o sistema.

O caso Moraes × Banco Master não é um ponto fora da curva. É um alerta. Um lembrete de que o verdadeiro risco não está apenas em quem ocupa o cargo, mas no tamanho do cargo em si.

Conclusão: menos poder, menos escândalos

A resposta libertária a episódios como esse não é pedir mais leis, mais controle ou mais comissões investigativas. É perguntar: por que demos tanto poder a ponto disso ser possível?

Menos Estado significa menos conluio.

Menos centralização significa menos conflitos de interesse.

Menos poder concentrado significa menos escândalos institucionais.

Enquanto insistirmos em um Estado que tudo regula, tudo decide e tudo controla, continuaremos assistindo à repetição do mesmo roteiro — apenas com nomes diferentes.

E o problema jamais será apenas o nome da vez. Será sempre o sistema.

–

Créditos da imagem: Wilton Junior/Estadão